299「本の旅は行き先不明」

2025/10/26

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

10月の読書強化月間。

文字を追うことに必死になりながらも

どうやってアウトプットしていこうかと試行錯誤していました。

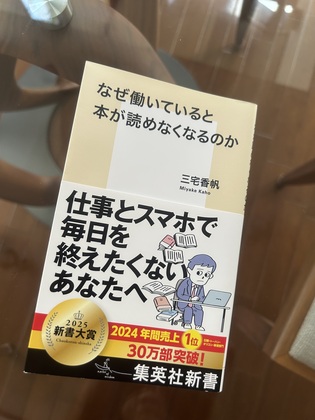

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆・集英社新書)

この方の本は、6月に開催された勉強会の課題図書が

『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)という本だったので最初に読みました。

とても面白くて、「推し」のいない私にも楽しく読むことができました。

その中の例文にあった三浦しをんさんの本が

とてつもなく面白そうだったので興味が移っていました。

本というのは1冊読むと

芋づる式に面白い本が出てくるので

気がついたときには

「あれ?こんな本を読む予定ではなかったが・・・」ということが

結構あります。

三宅香帆さんの本は

書店へ行くといつも目が合うのですが

「まだいいか・・・」という謎の納得感があって買っていませんでした。

夏休み真っ盛りのころ

長女と本屋さんへ行くことがあって

「そろそろ買うか・・」と購入したものの

やはり積読になっていました。

しかし、読み始めると面白すぎて止まらず。

挙句の果てに、三宅香帆さんのYouTubeまで登録してみるようになってしまいました・・・

これも「推し活」なんでしょうか・・・

(おかげで読みたい本がさらに増えて積読増殖中)

「本を読む」ということがどのように変化していったのか

明治の立身出世から大正の教養ブーム、昭和の高度成長期全集サブスクへの遍歴を解説しつつ

2000年代のデジタル共存開始、2010年代のノイズ排除、

そして今なお変容する「本を読む」ということを

謎解きのように見渡すことができたのは

自分の読書遍歴をも辿るようで楽しかったです。

大きなマインドマップを見ているようでした。

その中に、自分の家庭を思い出したり

父の姿や姉の姿、その先の自分の娘たちの様子などを振り返りながら

「あぁ、あの時はそんな本がいっぱいあったな」と

答え合わせをしているような気分になりました。

父が毎週買ってくる「週刊朝日」

毎月テーブルの上に載っている「文藝春秋」

毎月送られてくる「鴎外全集」や「少年少女世界の名作」を姉が貪るように読んでいた姿。

本は身近にあって、当たり前で

私自身も「本を読む」ということが大好きでした。

懐かしい思い出にふけりながら

あれは高度成長期を必死に働いていた父のステータスだったのだ、と思うと

最後まで手放さずに終の棲家へ大事に持っていた本たちも

役目をきちんと果たしたのではないだろうかと思いました。

私は本を買うことを渋られた記憶がなく

なんでも好きに買ってもらいました。

そしていまでも、本を買うことを躊躇しません。

その本たちが、鮮度を失わないうちに読み始めて読了することが

今の私には課題になっています。

新刊『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書)

これも大変おもしろかった。

【(敵を倒す目的で)強くなるために必要なのは、戦うことだけではなくケアすること】

モノを食べ、休息し、時に他人や自分をケアして生きていかなければ、モンスターを本当の意味で倒すことができない(文中より)

そう、「本当の意味で倒すこと」ができなければ、ただ闇雲に刀を振り回して、切り付けて、かすり傷を負わせているだけだ。

私がいつも、「なぜそれが必要なのか」「どうしてそれをするのか」と考えるのは【根本】を知ってそこにアプローチしたいからだ。

遠巻きから攻めていくのは時間の無駄になる場合もある。

ただ、自分をケアすることは、自分をよく知っていなければできないことでもある。

自分を真正面から見る勇気がなければ、コマを先に進めることができない。

それを知っているかどうか・・・

「読むことの価値を上げる」というミッションに挑み続けている三宅さんに対して

自分は「音楽(クラシック?)を聴くことの価値を上げる」努力をしていこう、と思った。

様々なジャンルの本を紹介してもらえるので、本当に楽しくて、本屋さんへ行くのが楽しみになる。

そして、ぎっしりと詰まった本棚の中でぼんやりと佇んでいるだけで元気になる自分を発見する。

もう少し積読を解消してから本屋さんへ行くことにしよう。

関連エントリー

-

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

-

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

-

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

-

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

-

28「健やかに生きる」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。50代後半になってくると健康に関心が高くなって

28「健やかに生きる」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。50代後半になってくると健康に関心が高くなって