- ホーム

- ブログ

ブログ

181「夏越の祓」

2025/06/30

180「自分が心地よい時間割」

2025/06/29

- アタマが良く働く時間帯

- 身体が動く時間帯

- 対外的な作業に向いている時間帯

- 休んだ方が良い時間帯

179「夏は読書にハマる」

2025/06/28

178「スタート前の気分」

2025/06/27

「もう1年の半分が過ぎてしまった!」という声をよく聞くようになりました。

6月の声を聞くと、私自身も12月のリサイタル準備が始まっています。

毎年のことながら、気持ちに焦りが生まれます。

短距離競争のスタート地点で、ゴールテープを見つめながらドキドキして、手を回したり足をたたいたりしている感じでしょうか。

そういえば小学校高学年のころ、学校代表で陸上大会に出場したことがあります。

幼いころから田んぼや公園を走り回っていたからか、運動神経だけは抜群だったので、転校の多かった小学生時代はその能力に助けられました。

その大会は小学生なのに、スターティングブロックを使ってのスタート。

それも試合当日に初めて使うという無謀さ。

私はどうやったらいいのかもわからなかったのに、同級生の男子が数人で手伝ってくれたことを覚えています。

スタートの姿勢をとって「このくらいの位置かな」というと無言でセットアップしてくれて、私がスタートした後は無言で回収してくれました。

他愛もない思い出ですが、あの時私はちゃんと御礼を言ったのかな、と不安です。

今改めて

「あのときはありがとう。助かったよ。」

話を元に戻して。

コンサートの自主企画というのは、自由に考えて楽しいような、制限がないのでどういう風に考えたらいいのかわからずに苦しいものやら、なにやら複雑。

あれこれ考えて、自分の首を絞めるようなプログラムになるのはいつものことです。

あれもこれも詰め込みたい。挑戦してみたい。聴いてもらいたい。伝えたい。

練習過程を逆算して考えているのに、うまくいかなくてスランプに陥ったり予定が狂ったりするのはいつものこと。

それでも12月にむかって進んでいく工程は嫌いではないです。

子どもが小さくて練習時間がなかった時も、娘たちの習い事満載で過密スケジュールを縫うようにしていた時も、心の灯が消えかかっていた時も、リサイタルという目標に向かって進む自分を鼓舞しながら演奏することに全力投球しました。

今年のリサイタルのテーマは「ベートーヴェンとともに歩む・そしてその先へ」

今までの積み重ねを大事にしつつ、新しいことへ挑戦する。

そんな想いが皆様に届きますように。

177「暑い時は、小分けにして」

2025/06/26

176「直感って大切」

2025/06/25

175「牛歩で良いよね・閑話休題」

2025/06/24

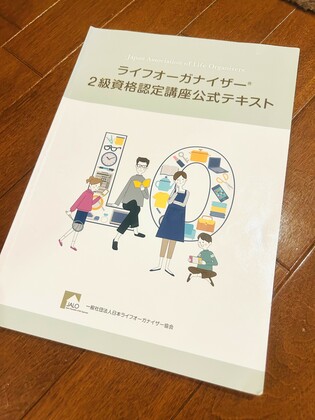

174「ライフオーガナイズの学びなおし」

2025/06/23

173「本物を届けるということは私が生きているということ」

2025/06/22

172「2025年の夏至」

2025/06/21

「日本は梅雨の真っ最中のために、夏至の日の1日の長さを感じられない」

という現象に見舞われるはずなのに、

今年は梅雨前線すら消えてしまったようで連日の暑さに喘いでいます。

暑いですよね。

暑さに慣れていない身体は、汗もかけないし、水分もうまく体を流れない。

少しずつでも良いので、自分から季節に体を順応させていかなければなりません。

私の場合はまず、水(常温)を飲む頻度を上げます。

時間を見ながら1時間に1回は水を飲んでトイレへ行きます。

次に様子を見ながら汗をかけるような状態を作ります。

掃除をする、草むしりをする、買い物へ行く。

1週間もすると、少し動くだけでも汗をかくようになって体の循環が良くなってきます。

私はジムにも行かないし、

定期的な運動をする習慣がないので、

なんとか生活の中で動くチャンスを意図的に作っています。

(先日は雨の日に、階段の一段を昇降トレーニングとして利用してみました。案外使えますね!)

もちろん、無理に頑張って行う必要はありません。

暑いだけでも体力は奪われているわけですから。

ただ、汗がかけないと、体の内部に熱がこもったような感じがします。

ぼんやりとして、怠くて、遠くで頭痛がするような。

そんな時は水分を摂って、身体から出して、という【循環】を意識して見たらいかがでしょうか。

今年の夏も、健やかに過ごすことができるように、今から準備してみてくださいね。

171「扇風機と思考の整理」

2025/06/20

170「時間が足りないなぁ、と思うとき」

2025/06/19

169「フランス語」

2025/06/18

168「ビブラートが苦手です」

2025/06/17

167「練習にエアコンつける?」

2025/06/16

166「続・本を読む」

2025/06/15

「わたしの渡世日記 上下」高峰秀子(文春文庫)

とにかく読み応えのあるエッセイだった。

毎週1回分、1年にわたるエッセイ。

それも1回分が原稿用紙10枚以上(4000字)なのだからものすごいことだと思う。

それを物書きではない女優が書き上げるのだから「えらいこっちゃ」である。

戦前から戦後までの間、高峰秀子という子役から女優へと進む道にある、様々な人間関係と出来事と世界情勢と、混とんとした彼女の心が浮き彫りになる。

子役としての仕事のため学校へも行けず、毎日毎日撮影所の往復。

『子供にとっての一番の喜びは「学問」以前に「子供同士が友だちを作りあう」ことであり、「生まれて初めての小学校における「集団生活」の経験だと、それをついに持つことの出来なかった私は、自信を持っていうことができる。』

『せめて子供のときくらいは、自然な子供の世界で、子供らしく遊ばせ、子供同士の会話を持たせてやってほしいと私は願う。』

『子供には、感受性はあっても、大人の鈍感さはない』

学校へ行きたいという願いも、人気絶頂の彼女にはその選択が現れては消え、結局学校へ通うことができなかった。

だが、彼女には常に【本物の「師」】が常に周りにいた。

監督や俳優、職人から財界人、文豪や芸術家などありとあらゆる人。人間関係ほどすべての勉強に勝るものはないかもしれない。

そして彼女自身も、基礎的な勉強はやはり大切なことだと彼女自身も悟っていたはずだ。

「無知な人間ほど無謀である。」(文中より)

「ほかに喜んでくれる人がいなかったから、自分で喜ぶよりしようがなかった。」(文中より)

「可哀そうに、君は人間として、言葉は悪いが片輪なんだね」と結婚した松山善三に言われてホッとする彼女。

165「本を読む」

2025/06/14

「巴里ひとりある記」高峰秀子(河出文庫)

1951年6月から翌年1月までの間、そのうちの6ヶ月近くを過ごしたパリでの生活についてを綴る。

本人は辛いこともあってけれど、楽しいことを綴ることが好き、という著者の心もあって内容はどこまでも明るい。

そこかしこに

「それは大変なことだよね」とか

「その状況の裏側は寂しいかも」

という私の余計な思いが漏れ出てしまう。

海外に一人で暮らすというのは、思っている以上に寂しくて厳しい。

それがその生活に必死だったり、なにか目標があったりすれば何とかやり過ごすことができるが、

後で思えばホロリとすることが多い。

50年代当時のヨーロッパは日本から遠かった。

南回りで延々と乗り継ぎをしながらパリにたどり着く様子はそれだけでため息が出る。

パリに到着しても「お金がない」ので洋服はいつも同じもの。

そのうち仕立て屋さんでコートを注文して採寸する様子はさすがに女優。

5歳から子役として仕事をしながら、学校へも行けず撮影場所がすべての勉強場所だった彼女が、

「これではダメだ」

と一念発起してパリへ行く様は、意地悪な見方をすれば、

「そら、女優さんの一興だから、いろんな支援者がいるじゃない。大したことない。お嬢さんの気まぐれ」

と思うが、読み進めていくうちに

「そうではないらしい」と謎が深まる。

その答えは彼女がその後、50歳間近に書いた「わたしの渡世日記」で明らかになるのだが。

とにかくこの1冊から、私にパリの景色がありありと想像できた。

それは、意外なことに彼女の描写が的確だったからに違いない。

そしてパリは、今も昔も基本的なところは変わらないのだ、と歴史の大きさを感じざる得ない。

所々に描かれたスケッチがおしゃれで小粋。

彼女はやっぱり本物の女優で才能があるんだな、と思い知らされる。

164「練習するハードルを下げる」

2025/06/13

163「らせんをグルグル」

2025/06/12

- 仕方ない、とあきらめて身をひそめる

- ひとつだけでも用事を済ませる

- 身体を動かす(私の場合は太陽礼拝をひたすらする)

162「雨の季節到来」

2025/06/11

161「心身を整える経験」

2025/06/10

160「奏楽堂でのコンサートご案内」

2025/06/09

159「自分コントロール」

2025/06/08

158「ロゼワインを飲みながら考えること」

2025/06/07

157「あなたの好きなもの3つをあげてください」

2025/06/06

156「公式LINEでゆるりと配信しています」

2025/06/05

155「新しい曲と共に」

2025/06/04

154「自分を観察する」

2025/06/03

- 体調が悪くなったと感じたら一旦立ち止まる

- どんな症状があるのか冷静にみる

- どんな対症療法があるのか考える

153「温かいお気持ちに感謝です」

2025/06/02

152「時間をオーガナイズすること」

2025/06/01

-

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

-

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

-

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

-

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

-

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って