- ホーム

- ブログ

ブログ

120「説明しすぎると伝わらない?」

2025/04/30

119「連休は自分のことを深堀りしていく」

2025/04/29

- 10分間だけ音声コンテンツを聞く

- 英単語ブックのカテゴリーをひとつだけ読む

- 身体の動かし方のYouTube動画をひとつだけ真似する

118「一期一会」

2025/04/28

地域で活動する際に、赤ちゃんに会うことがあります。

生後2か月くらいから1歳までの小さな赤ちゃん。

はじめての子育てで緊張した面持ちのお母さんやお父さんといっしょに、

小さな赤ちゃんもいっしょに訪れます。

じっと見つめる子

キョロキョロ視線を動かす子

心配になって泣き出す子

反応はそれぞれです。

でも共通しているのは、耳を使って一生懸命聞いているようです。

赤ちゃんの五感の発達は差があり、

視覚以外の聴覚・嗅覚・触覚・味覚は胎内から発達をしているとのことです。

赤ちゃんを抱っこする機会があると、私はよく話しかけてみます。

「ねぇねぇ、あそこにキレイなお花が咲いているよ」

「今日はお空が青くて気持ちがいいよ」

「ママはあそこにいてじっとあなたのこと見てるよ~」

話しかけてみると、

パタパタ手足を動かしてみたり、

ムニャムニャと合図地を打ってくれたり、

やっぱり不安になってママを恋しがったり、

こんな小さくてもしっかり意思表示をしている!

と改めて驚きながら感動します。

赤ちゃんとは一期一会になってしまうかもしれないけれど、

その赤ちゃんの人生の一瞬を通り過ぎることができた、

という不思議なご縁に震えてしまいます。

小さな耳に、たくさんの彩豊かな音が聞こえてきますように!

117「空間の余白」

2025/04/27

116「時間講座・自主練習」

2025/04/26

115「時間コントロール力」

2025/04/25

金曜日。

少し浮かれた気持ちになります。

ゴールデンウィークという響きにワクワクしたり、楽しい行事を詰め込んでいたりするのでしょうか?

私もそんなエネルギーを感じながら、雰囲気のお裾分けをいただいています。

忙しくても、

イベントがたくさんあっても、

時間をコントロールすることができれば満足度が上がります。

その満足度が経験の蓄積になってよい思い出になります。

その思い出は一生の宝物になります。

時間は平等だけど、公平ではありません。

その意味を、もっと深くご一緒に考えてみませんか?

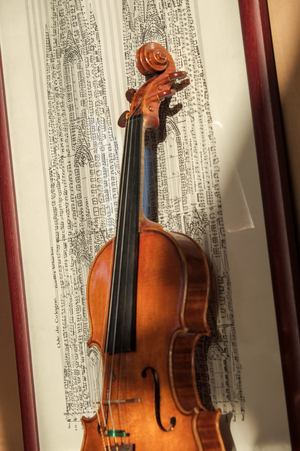

114「12月のリサイタルの曲を決めています」

2025/04/24

「クラシック音楽しか聴かないんでしょ?」

と言われることがあります。

私はどちらかといえば、クラシック以外の曲しか聴いていないかもしれません。

家に帰ると「アレクサ、音楽を流して」と言って、延々とジャズの曲を流してもらいます。

無音だと寂しい時に、頭を使わなくてよいクラシック以外の曲は耳の疲れを癒してくれます。

クラシックを聴く時は、勉強モードの時。

自分の勉強している曲を真剣に聞きながら、

耳コピしてみたり、

同じ曲を何回も聴きなおしたり、

演奏者を変えて聴いてみたり、

楽譜やピアノ譜を見ながら書き込みをして、

メモを取っていることがほとんどです。

今は12月のリサイタルで弾く曲の最終決定をしなくてはなりません。

ほぼ決まっているのですが、なかなかあと一歩が決まりません。

聞きに来ていただくお客様に、満足していただけるように

もう少しだけ悩むことにしましょう。

113「見えない世界でChatGPT」

2025/04/23

私の姉は視覚障害者ですが、自分でできることを探しながら生活を楽しむ工夫をしています。

見えない世界というものが、どんなに辛く不安で、苦痛に満ちたものであるのか。

その上で見えない世界で生きることに彩りを見出す姿勢は、本当に尊敬します。

姉はポッドキャストで見えない世界で生きるための工夫やその気持ち、

【見えない世界】から感じる【見える世界】の様々な動向を彼女の言葉で発信しています。

つい先日は、ChatGPTを使い始めたという内容でした。

実は私もChatGPTを使ってみているのですが、あまりうまく利用できずに右往左往しているだけだったので、

「おぉ、先を越されてしまった・・・」

と悔しい気持ちになりました。

見えない世界にいるからわからなくて当然、

見えない世界の人に言っても無駄、と思わずに、

伝えあうことの大切さを教えてくれる大事な存在です。

112「雑草へのあこがれ」

2025/04/22

111「時間を使い切るって大切なこと?」

2025/04/21

人にはそれぞれ、人生のステージがあると思っています。

私を例にとってみれば、

学生時代、留学時代、オーケストラで働いた時代、結婚生活、子育て期、自分探し期、コロナ禍、父の介護、今現在・・・。

この先もステージは続いていきます。

期間の長短はありますが、私自身はそのステージをそれぞれ無我夢中で過ごしました。

その時の自分に最適な生き方を的確に選択するにはコツが必要です。

私はそのコツをコロナ禍で学び、

その後のとんでもない時期を生き延びることができています。

その方法は、時間を味方につけることだと思っています。

- 自分らしく生きるには何が必要なのか?

- 何が不要なのか?

人のまねをしても、自分に本当に合わなければ不要なものです。

時間は平等に1日24時間。

でも、公平ではありません。

そう、自分の采配で24時間をコントロールすることができるのです。

- 暇にすることも可能。

- 充実させることも可能。

- 自分を苦しめることも可能。

- 自分を労わることも可能。

時間は使い切らなくてはいけないわけではありません。

その考えが、もしかしたら自分を苦しめているかもしれません。

自分では効率よく時間を使っているつもりが、もしかしたら時間にコントロールされているかもしれません。

「時間」は人生のステージによって使い方を変えることができます。

ご一緒に考えてみませんか?

110「鐘の音」

2025/04/20

復活日は移動祝日なので、毎年変わります。

今年は遅い方です。

来年は4月5日とのこと。

春を祝うには良い時期になりますね。

遡って受難の金曜日。

長女との電話を終えようとしたときに、ふと思い出して

「そうだ、今日は受難の金曜日だから昼の12時になったら教会の鐘が鳴るよ」

と言いました。

「あら、去年は気がつかなかったけれど、後で聞こえるかどうか耳を澄ませてみるね」

といった数分後、長女から

「鐘の音が聞こえたよ」

というメッセージと共に動画が送られてきました。

画面に耳をくっつけながら聴く教会の鐘の音。

生活のなかに響く音を聞きながら、

「あぁ、彼女たちはこの音の聞こえる中で生活をしているのだ」

と改めて異国に住む娘たちの姿を思いました。

自分がその昔に聞いた、あの弔いの鐘を

今、聞いている娘たちがいる。

場所も年齢も時代も違うけれど、

変わらずに鳴っている鐘の音。

不思議な気持ちを彷徨った

この数日でした。

109「子育て期は時間がない?」

2025/04/19

108「コンサートのアシストは家族全員で」

2025/04/18

娘たちが幼いころから、コンサートのお手伝いをするように促しました。

1時間のレクチャーコンサートを開催していた時は

受付に立ってニコニコとお客様をお迎えすること、

お客様にアメをお配りすることなどから始まり、

そのうち受付業務、対応、お客様のお席への誘導などの表の仕事から、

ピアニストの譜めくり、

バックステージの業務など、

コンサート全般のアシスト業務をこなすようになりました。

中学生くらいには、ほぼすべてのことを仕切れるくらいになり、

そのうち私よりも機敏に動いて素早い対応ができるようになってしまいました。

姉妹で手分けしてお手伝いすることもあれば

一人だけが全部の役割を担うこともありました。

私のコンサートにはほとんど同行して、

客席で聞いていたり、

お手伝いをすることが当たり前でした。

他の音楽家から

「コンサートの仕事に行こうとすると、すごく嫌がって泣かれてしまう」

といった話を聞くこともありましたが、我が家は「コンサートは家族行事」というような位置にあったように思います。

それには夫の協力が大きかったです。

コンサート会場までの送迎、娘たちの世話、お客様対応など、表や裏で走り回っていましたから。

でもそれも、娘たちが高校生くらいになると役割が減ってきていました。

そのうち、娘たちのコンサートで手伝おうと思っても、逆に足手まといになっていました・・・私も含めて・・・

私の子育て時期は、

娘たち中心の生活ではありましたが、

「どうやったら自分が音楽家として動きやすくなるか」

ということを常に考えていたかもしれません。

それは、その後の私を助け、さらに娘たち自身にも役立つことだったようです。

107「子どもが赤ちゃんのときの練習方法」

2025/04/17

- メトロノームと一緒に練習する。

- 左手を中心に8小節だけ反復練習する。

- 右手の運弓を確認(移弦やとばしの場所など)

106「OrdnungとはOrganaizeといっしょ」

2025/04/16

105「3人のヴァイオリニスト」

2025/04/15

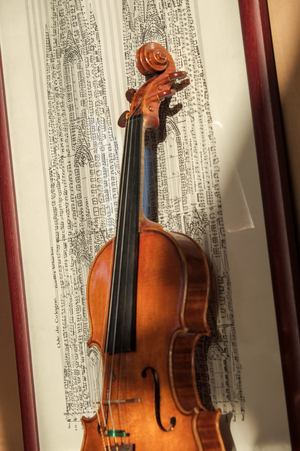

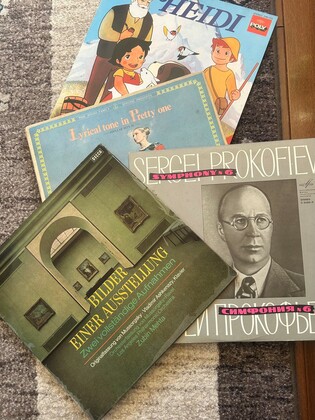

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

我が家には3人ヴァイオリニストがいます。

ヴァイオリニストを量産する予定はなかったのですが、

今の段階では4人家族中3人がヴァイオリンを弾いています。

他の人からは

「お母さんの姿を見ているからなのね」

「すごいね、娘二人ともヴァイオリンを弾いているなんて」

「すごくヴァイオリンが好きなのね」

興味・奇異・感嘆・・・様々な視線で見られます。

私は娘たちにヴァイオリニストになってもらいたいわけでもなく、

ヴァイオリンが好きかどうかもわからず、

ましてや自分の姿を見ているからヴァイオリンを続けているとは思っていません。

ただ、

音楽が共にある人生は豊かで彩りがあり、

自分の拠りどころになる存在になるはずだよ

ということは心から伝えたかったです。

と言いつつも、

娘たちが幼い頃は、かなり苦痛な思いをしたことも確かです。

そんなお話を、少しずつすることができたらと思います。

104「教会でコンサート」

2025/04/14

103「家族で海外へ③」

2025/04/13

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

娘たちはこの旅で、自ら積極的に異国の空気を楽しむことを覚えました。

私たちも手取り足取り教えるのではなく、

お店などでケーキやおかずを自分で選ぶように声をかけたり、

スーパーでも自分がおいしそうだと思うものを試してみるように言いました。

特に長女には中学校で習った英語でも通じるかどうかトライしてみるように背中を押しました。

わからないなりにも得るところはあったようで、コミュニケーションの大切さを感じる一歩になったと思います。

お気に入りの漫画の主人公が食べていた【カヌレ】が食べたくて、

ショーウィンドウをのぞいていたところを、お店のおじさんにフランス語で延々と話を聞かされている長女。

その横で目を丸くしている次女。

本場の【カヌレ】の味は忘れられない味となったようです。

家族それぞれが、それぞれの楽しさを享受した思い出。

一日中歩きまわって疲れてアパルトマンに戻ってくれば、サラダとワインを飲んでベッドに倒れ込む。

健康的でした。

ただし、娘たちに一番厳しく伝えたことがあります。

危険を察知する能力を養うことでした。

海外は日本ほど安全ではありません。

旅行者となると、危ない場所に気がつかずにトラブルに巻き込まれることもあります。

- 目立つ格好をしない

- 地下鉄に乗るときの気の配り方

- 歩く時の視線の動かし方

夫と私のすべての行動を娘たちはちゃんと見ていたような気がします。

一度RER(近郊線)の列車に乗って移動したことがありましたが、

とにかく駅のホームが暗くて不安になりました。

どうしてもその列車に乗らないと帰れないものだったので仕方がありませんでした。

その時にも

「こういう列車は気をつけた方がいいからね」

と一言いうだけで娘たちにはそれが何を意味するのか分かったはずです。

10年後の今、娘たちには危機察知能力がきちんと備わっていると思います。

娘たちは

「あのときは、何となくしかわからなかったけれど、あの経験がすべての源になっているような気がする」

と言っています。

102「家族で海外へ②」

2025/04/12

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

https://ototabi-kaori.com/contents_181.html

旅の続き。

ドイツでの目的はドイツ人の教授からヴァイオリンのレッスンを受けることが目的。

二人とも言葉が全部わからないまでも、とにかく必死に真似をする様子を見て、連れてくることができてよかったな、と思いました。

またこの街にみんなで来たいね、という期待を残して次の地フランス・パリへ移動。

パリのホテルは本当に高いので、

夫が苦労してウィークリーマンションのようなアパルトマンを予約してくれました。

オフィスで鍵を受け取って地図を頼りに行ってみるも、なぜか語学学校にたどり着いてしまい途方に暮れました。

親切な語学学校の受付の人がネットで検索してくれてプリントアウトしてくれて助かりました。

よくよく見れば3ブロックくらい歩かなければならないらしい。

シャンゼリゼ大通りをスーツケースを引っ張りながら

「ねぇ、この道って凱旋門にむかって上り坂なんだね~知らなかったわ」

と夫と息を切らしながらゼイゼイ言って笑いました。

この時、日本出国時から壊れかけていたスーツケースのタイヤは、すっかりダメになってしまいました。

夫はほぼスーツケースを抱えて汗だく。

宿泊場所は本当にパリのアパルトマン。

道路に面した外玄関の大きな扉を「よいしょ」と開けると中庭へ。

先に見えているガラス張りの入り口のドアを開けると小さなエレベーター。

映画でよく見る「鳥かご」のようなエレベーター。

人が一人とスーツケースでいっぱいになってしまうので、あとの人は階段。

らせん状のステップが小さい階段なので、気をつけないと滑って転がり落ちてしまいそう。

アパルトマンの部屋は清潔で家族4人には大きすぎるくらい。

生活用品がちゃんとそろっているので、食べ物を買いに行けば快適に暮らせます。

窓を開けると中庭が見渡せて、ご近所さんの普通の生活を覗き見ることができました。

夕方になるとロウソクの灯る家。

朝になれば早くから電気をつけて身支度している様子。

娘たちはロフト付きの寝室に大喜び。

朝から近所のパン屋さんに行って、焼き立てのクロワッサンやパン・オ・ショコラを買ってきて食べる毎日。

お昼に少し奮発して食事をすれば、夜はカルフールスーパーやモノプリで野菜とハムとチーズを食べれば十分。

本当にパリに暮らしているような毎日でした。

移動は地下鉄と徒歩。

スリやひったくりに注意するべく、地下鉄に乗ることは極力避けました。

ただひたすら地図を握りしめて歩く。

2015年のあの頃、パリはテロに揺れた日々でした。

どの観光施設も入場するときのセキュリティチェックが厳しくて長蛇の列。

エッフェル塔もルーブル美術館も、どこもかしこも2時間から3時間並びました。

それでも、私たち家族はあきらめることなく、たくさんの観光地を巡りました。

とにかく一度は見ておけばいい。

次に来るときの、何かの足掛かりになればいいから、という理由でした。

極めつけはキリスト教最大の行事「受難の金曜日」。

私が好きなサクレクール寺院に行った日は受難の金曜日でした。

地下鉄の駅を降りると、とにかく人が多くて何事かと思えば、十字架の道行きを祈りながら教会へ向かっている各国の巡礼者。

そんな光景も娘たちの記憶に残っているようです。

駆け足だったけれど、全ての記憶がちゃんと刻まれた旅。

その後、何度も家族の中で話題に上りますが、どれも良い思い出であり、共有する気持ちに絆を感じています。

101「家族で海外へ①」

2025/04/11

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

今から10年前の2015年。

ちょうど今のような春の時期に家族でヨーロッパへ1週間の旅をしました。

目的はいくつかありました。

一番の目的は楽器鑑定書の名前を私自身の名前に変更することでした。

結局この目的は事情があって果たせなかったのですが、

そのほかに

- 娘たちに海外を経験させたい

- 私たち夫婦が出会った街を見せたい

- ドイツ人の師匠に娘たちを合わせてレッスンをしてもらいたい

- 暮らすようにパリをたのしみたい

娘たちも小学生と中学生。

ちゃんと記憶に残る旅にしたかったので、年齢的にも十分な時期でした。

4人家族中3人がヴァイオリンを背負って、羽田空港を深夜に飛び立つ飛行機でパリを経由してドイツのデュッセルドルフ空港へ。

飛行機酔いをした長女に気を遣いながらも、到着早々にレンタカーをして、ケルンまでアウトバーンを走る。

有名なケルン大聖堂にある500段の階段を登って先頭からケルンの街並みを見下ろすという暴挙から始まり、

私の師匠のヴァイオリンレッスンを受けたり、

デュッセルドルフの街並みを懐かしく思う時間。

あれもこれも見せたい。

欲張りすぎるとわかっていても伝えたい。

娘たちは文化の違いに目を白黒させながら後をついてきました。

ドイツ語や英語の飛び交う生活。

教授の自宅に招かれて、初めて見る海外のおうち。

体格の大きなドイツ人。

食べるものも量も、日本と全く違うメニュー。

歩きにくい旧市街の石畳の道。

ザブザブと激しい音をたてて流れるライン河のたっぷりな水。

教会の鐘の音。

建物の大きさや色彩、サイレンの音。

すべての五感をフル稼働させたような時間。

娘たちがガッツでついてくるバイタリティに感心しながら、自ずと私も夫も声が弾んできました。

春先のお天気の安定しない雲のながれ。

風が冷たくて、その時撮った写真を見返すと常に髪の毛がボサボサ。

でもみんな笑っていました。

100「ブログチャレンジ・感謝!」

2025/04/10

2025年1月1日からはじめたブログ100チャレンジ。

完走しました。

ホームページ作成・管理のコンサルティングをお願いしているリウムスマイルの穂口代表の

ゆるいあつまり「お布施ブログ100チャレンジ」に参加しました。

- 自分のお客様に幸せになってもらいたいなら、お役に立つようなブログを書きしょう。

- でもブログってなかなか続けられない

- じゃあみんなで一緒に書きましょう!

- 途中参加OK。

- 自分のペースで100書けなくたって1つでも2つでもOK

- 遅れたってぼちぼち、しれっとやろう

- お客様に想いを届けよう~というもの。

ご一緒した方々が、それぞれの職業で一生懸命頑張っている姿を毎日拝見して

「え~こんなすごいこと教えてもらっていいんですか!?」

と、本当に楽しく参加しました。

初めの一歩はとにかく大変でした。

自分のホームページのブログを書いたことがなかったので、

その場所をどう整備すれば良いのかもわからず、

書いたブログをどうやってグループにお知らせしたら良いのかもわからず・・・

というマイナスからのスタート。

さらに年末の大晦日に体調を崩して

書き上げるはずだった最初の1本目の見直しが

あやふやなままのスタート。

その後も調子が乗らずに右往左往する日々。

これでは先が思いやられる、と思いつつも

「とにかく書くこと!」にこだわりました。

下手であたりまえ。

書きながら自分を探していこうと思いました。

私の目的は

①お客様に私という人物を知っていただく

②執筆の100本ノックを体験する

ということだけ。

始まってみれば、さらに大変なことばかり。

「大体こんな方向で書こうかなぁ」と思っていたのに考えが文字にならない。

あれ?もうちょっと書けると思っていたのに全然できないぞ・・・

気持ちは焦るばかり。

とにかく書いてみたのにボタンを押し間違えてどこかに消えてしまったり。

「こんなんで100本も書き続けることができるのかしら?」と気落ちすることばかり。

でも、100本ノックですぐに結果が出るわけがない、

とにかく毎日書くことを自分に課してきました。

うん、正直、大変だった~

なんとか100本まで辿り着きましたが、まだまだやるべきことはたくさんあることに気がついています。

- あの方がやっていたことを、自分も取り入れてみたいなぁ

- ホームページをもっとわかりやすくするには、あの記事を参考にさせてもらおうかしら

- あの装飾はどうやったらできるのかしら?

たくさんのアイデアや言葉の使い方を学ばせてもらいました。

これで終わりにしない。

せっかくのペースを無駄にしない、と心に決めました。

99「変わっていく時間・50代から学ぶ時間のオーガナイズ」

2025/04/09

目まぐるしく過ぎていく毎日。

せわしなく、急き立てるように過ぎていく時間。

気がつけば1日が終わっていた。

やらなくてはならないことに追われて、やりたいことができなかった。

満足度、達成感の気持ちが少ない。

よくわかります。

その気持ち。

私の場合は、自分でかなり無理をしていても、

苦労しているようには思われなくて

「できる人はいいわよね」

と言われてしまうことが多々ありました。

え~・・・後ろで必死に耐えてたんですけどなぁ。

いろんなことに押しつぶされないようにって。

でも、ちゃんと自分の喜ぶ時間は確保していました。

ちゃんとね。

それが大切なんです。

2年前の4月に身近な人を2人、

12日の差で亡くした時も、

取り乱すこともなく、

粛々と悔いないように万事を取り仕切りました。

「普通じゃないよね、この状態」

と娘たちと話しながら、

周りの好奇の目を意識しながら過ごしました。

「負けてたまるか」

そんな意地もあったかもしれません。

日々を重ねて、

そのうち周りも慣れてくると、

ふとした瞬間に放たれる言葉にドキリとして

「あれ、この人は知っている人か、知らない人か?」

と警戒心が強くなりました。

警戒すると心拍数が上がるので、呼吸が乱れます。

今はあまりドキドキすることもなくなりましたが、やはり気をつけていないと呼吸が浅くなります。

それらのひとつひとつに、どれだけの時間がかかっていたでしょうか?

2年という時間の中では、とうてい消化することのできない自分とのすり合わせ。

乖離している自分の気持ちを一番にわかるはずである、自分を掘り出していく時間。

それが私にとってブログチャレンジだったかもしれません。

春にむかって華やかに彩られる世の中に、

ちょっと乗り遅れている私。

春という季節の軌道に乗るのは難しいです。

きっとこれからも。

急ぎすぎると心が悲鳴をあげます。

その声を、耳を澄ませてひとつずつ。

今日できなくたってかまわない。

きっといつかできるはず。

急ぎすぎると心が壊れます。

「壊れる」とは心のコントロールができない悲劇。

焦らなくても大丈夫。

少し遅れたってリカバリーできるはずです。

30代、40代はちょっと無理をしても、

頑張っても大丈夫でした。

体力も気力もあるし、なにより命にパワーがありました。

50代、ちょっと気をつけていきたいと思います。

ブレーキを踏むということがどういうことか、

改めて意識していきたいものです。

時間について「困ったな」と思ったら相談してください。

一緒に考えましょう。

時間はその人によって意識が違いますし、

年代によって使い方にも個性が出てきます。

でも、どんな方でも時間を可視化してみることが大切です。

「ふむふむ、この時間帯に手持ち無沙汰になるのね」

「お、この時間はとても頭が回る時間」

「この時間は眠い」

ご自分のクセをみつけて、

ご自分を味方にして、

時間を伸び縮みさせてみましょう。

98「曲目解説・パッサカリア(ビーバー)」

2025/04/08

ビーバー(1644-1704)作曲「ロザリオソナタ」より パッサカリア

この曲を聞くのであれば、聖書のお話を少し知っているほうがより理解が深まるでしょう。以下は私の解釈なので専門的ではありませんが、ほんの少し理解の手助けになればと思います。

【聖書】というのは大きな物語です。

旧約聖書に書かれていることは、どうやってこの世が始まったのか、この世に生きるための約束事や言葉の違う様々な民族の歴史、教訓を含むたとえ話や格言、自分たちを守る救い主が現れるだろうという預言にいたる壮大なストーリー。新約聖書はその預言がどのように成就していったのかを、イエス・キリストの生涯をたどりながら語られています。マリアというのはイエス・キリストの母。母の中でも特別な存在として聖母マリアとも呼ばれます。

そのマリアの受胎告知から戴冠までの15の秘蹟を表した曲集がビーバーの作曲した「ロザリオソナタ」と呼ばれるものです。

ロザリオって?

15の秘蹟とは?

- 喜びの秘蹟5つ(受胎告知・エリザベト訪問・キリスト誕生・聖殿への拝謁・12歳のイエス)

- 悲しみの秘蹟5つ(イエスのオリーブ山における苦悶・イエスがむちうたれる・イエスにいばらの冠がかぶされる・イエスが十字架を背負ってゴルゴダへ・イエスが十字架にかけられる)

- 栄光の秘蹟5つ(イエスの復活・イエスの昇天・精霊が現れる・マリアの昇天・マリアの戴冠

それぞれの秘蹟に対して7分前後の曲が書かれています。

このうち第1曲目以外をスコルダトゥーラという調弦の違う楽器で演奏されます。

これは古楽器の分野なので、同じヴァイオリンの形態をしていますが私自身は弾ける自信がありません。

特に11曲目は4本の弦の中央2本を入れ替えて演奏する・・という超絶技巧・・・。まったくもってお手上げです。

余談ですが、

これはビーバー自身が、何か特別な意図をもって作曲したに違いないのですが、私には難解すぎます。

ただ、何か数字が関係してくるような気がしています。

キリスト教には数字に関することが多く存在するので、これから気長にじっくり考えていくのも面白いかもしれません。

15のソナタ後に作曲される「パッサカリア」は、通常の調弦で演奏します。

秘蹟を受けたことを静かに感謝するようなヴァイオリンソロ。

《ソ・ファ・ミ・レ》という下降するテーマが65回繰り返され、様々な音型とリズムが変奏されます。

演奏時間は、この「パッサカリア」だけ9分強の長さがあります。

オリジナルの楽譜には守護天使と幼子の絵が描かれており、守護天使の祝日を表しているといわれています。

少し専門的で難しい内容だったかもしれませんね。

でも、こんなお話を少しずつ易しくお伝えしていきますので、コンサートに立ち寄ってくだされば嬉しいです。

クラシック音楽を聴くだけではなく、知識を蓄えながら、さらに一歩先のコンサートへ。

私の音楽を聴きに来てくださるみなさまを

次のステージへお誘いすることができれば最高だと思っています。

97「イザイという作曲家をご存じですか?」

2025/04/07

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

ウジューヌ・イザイ(1858年-1931年)という作曲家はご存じですか?

ベルギーのヴァイオリニスト・作曲家。

1937年からイザイを記念した「イザイ国際コンクール」が開催されのち「エリザベート王妃国際音楽コンクール」となる。

ヴァイオリンを学ぶものならば、高校生くらいになるとイザイの無伴奏を勉強します。

バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ・パルティータの6曲に影響を受けてイザイも6曲の無伴奏ソナタを作曲しています。

それぞれの曲は、当時のヴァイオリンの名手であった6人の演奏家にささげられています。

各曲の作風は、演奏家のことを思って作曲されたので個性的。

演奏家同士でどの曲が好きか、弾きにくいか、談義するのは楽しいです。

私の師匠は3番が得意でとてもナチュラルに演奏されます。

その自然な流れとエスプリを理解するのが難しくて、

当時高校生だった私はイザイが(ものすごく)苦手でした。

その後の留学時代、ドイツ人の師匠は

「イザイはヴァイオリニストだったから、我々が弾けないような曲を作っていない。指の形も考慮されているから、それを理解すれば難しいことはない」

と言って、音程の取り方を丁寧にレクチャーしてくれました。

ただ・・・私はそれほど手が大きくないことと、肉厚ではないので二弦を同時に抑える5度音程には苦労しました。

今回の昼休みコンサートで演奏するイザイの無伴奏曲は第5番1楽章。

マチュー・クリックボームに献呈されています。

彼はイザイの一番弟子でした。

このソナタは自然への賛美や詩的で即興的なイメージが強く、拍子の感覚が希薄です。

そのため、演奏する方は逸脱しすぎないように、きちんと音楽の行き先の手綱を握っていなければなりません。

この第1楽章の題名「オーロラ」とは仏語で夜明け(または曙)。

夜明け前の静けさから、自然が緩やかに目覚め、陽光がキラリと輝く瞬間、鳥たちがにぎやかにさえずり始めるころ

太陽が力強く登っていく様子を表しています。

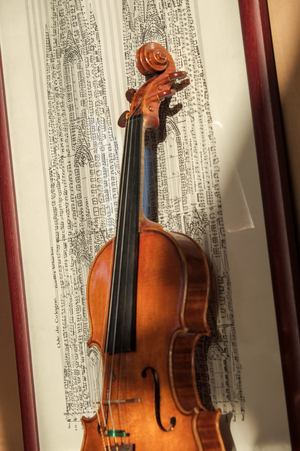

96「レコードの思い出」

2025/04/06

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

我が家にはレコードのLP版が50枚くらいあるでしょうか。

ターンテーブルもあります。

どれもちょっと埃をかぶっているし、

ターンテーブルを動かすには手順があるので、

その説明書を読むことから始めなければなりません。

私はレコードを聴いて育ちました。

LP版もドーナツ版も聴きました。

ドーナツ版は幼稚園の私でも操作させてもらえて、

ドキドキしながらレコードを聞いていた記憶があります。

「アタックNO.1」や「アテンションプリーズ」の主題歌をエンドレス聞いていました。

聞くだけでなく大声で一緒に歌っていました。

ドーナツ版用の穴に合わせたアダプターをカチリとセットし、回転数45のスイッチを入れます。

その操作を間違えると回転数が違うためにヘンテコな音楽が聞こえてきます。

たまにわざと間違えて、クスクス笑いながら聞いていました。

ボール紙で作られたケースの中に入っている薄いビニールから

そっとレコードを取り出して、

ターンテーブルに置いてスイッチを入れて、

そーっと針をレコードに置く瞬間。

時々手が震えて針を落としたりして・・・

一人で焦っていた記憶がよみがえりました。

そうそう、ペラペラのソノシートもありましたね。

雑誌などの付録についていて、お話の一部を聞くことができました。

音楽というよりラジオに近い感じで聴いていました。

何度も繰り返し聞いて、内容も丸暗記していたような気がします。

一回目に実家の家じまいをしたときに、思い入れのあるレコードだけ物置から掘り出して新しい家に運び込みました。

いつかゆっくり聞こうとクローゼットに置いてありましたが、

父が亡くなって行き場を失ったレコードたちを、今度は私が引き取ることになりました。

100枚近くあったのですが、その中から選びぬいて50枚ほどにまとめました。

どれも思い入れのあるものばかり。

たとえば

父と母が好んで聞いていた4枚組のムードミュージック曲集。

巨匠カラヤン指揮のベートーヴェン交響曲全曲集。

私が中学生くらいの時に勉強のために買ったハイフェッツやシェリングのヴァイオリン協奏曲の数々。

姉が大事にしていたリムスキー=コルサコフの「シェヘラザード」やウェルディの「レクイエム」。

父がモスクワの空港で買ってきたチャイコフスキー交響曲第5番の素晴らしい演奏。

などなど・・・

どれもエピソードを語れるくらいお気に入りの物たちです。

私のお気に入りは、ムソルグスキー作曲の「展覧会の絵」。

A面がオーケストラ版で、B面がピアノ独奏というとても贅沢なレコードでした。

「今日はどちらを聞こうかなぁ」

と選ぶ楽しみがありました。

今の世の中は、手軽に音楽を聴くことができて、操作をしなくてもエンドレスに聞いていることが可能です。

レコードは全曲聴くためにひっくり返さなければならないし、

レコードに傷がつかないように慎重に針を落とさなければならなかったり。

とにかく手間がかかります。

あの時代、みんなそれを当たり前のように、手間暇をかけて音楽を聴いていました。

ちょっと懐かしい思いに駆られますが、私は今の時代の音楽の聴き方も好きです。

この原稿を書きながらYouTubeで延々とカフェミュージックを流しているのは、

これもまた本当に贅沢だなぁとも思うのです。

そういえば、

長女が大学生の時に、学校近くにレコード店をみつけて興味津々で眺めに行ったそうです。

何を買うわけでもなく、

探すでもなく、

レコードというものをただ見たかったそうです。

今の若者のなかにもレコードに関心を寄せる人がいるらしく、名盤はかなりの高値で売買されているとか。

次の休日には、

両親の好きだったレコードをかけてみるために、まずは説明書を読んでみようかしら。

95「時間は平等・でも公平じゃない」

2025/04/05

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

子育ての時期を経て、少し時間の流れが緩やかになりました。

【頑張りどき】って誰にでもあると思います。

とにかく時間がない、時間に追われる、細切れの時間を日々に詰め込む。

そんな中で、私の場合は何を削るかを一生懸命考えました。

睡眠時間?

自分の時間?

練習時間?

それぞれのタスクに合わせて工夫しました。

私が唯一譲れなかった時間が「自分への時間」

その定義は様々ですが、私にとっては「現実逃避できる時間」でした。

- リハーサルのためにでかけるならば、少し早く家を出てコーヒーを飲む時間を作る

- 帰り道に本屋さんによって、5分だけぶらりと新刊書をながめる

- 寝る時間を少し遅らせて、読みかけの雑誌に目を通す

ほんの少しのことですが、私にはとても大切なことでした。

その時間を取ることができれば、どんなに時間が迫ってきてもあわてる必要がありません。

自分の時間を取れなければ、予定を削除すればよいだけですから。

そして、自分が手に負えないことは、必要のないことなのですから。

すべてを手の内に入れて生きることはできません。

その時自分が必要としていること、自分が必要とされていることを黙々とこなせばよいことです。

私は二度目の【頑張り時】のピークを少し過ぎたころに、

ぷつり、と音を立てて振り子が切れました。

極限まで振り切って、振り子がどこかへ飛んでいってしまいました。

徐々に緩めていくはずだった振り子。

その準備はしていたはずでしたが、振り子自身が耐えきれなかったようです。

あてもなく、ユラユラと漂った2年間。

振り子を修復して、部品を取り換えて、ねじを巻いて・・・

動き出すにはもう少し時間が必要なのかもしれません。

私は時間が好きです。

誰にでも平等に与えられる1日24時間。

でも、公平ではないのです。

え?どういうことかしら?

そう思われたら、私と一緒に「時間」について考えてみませんか?

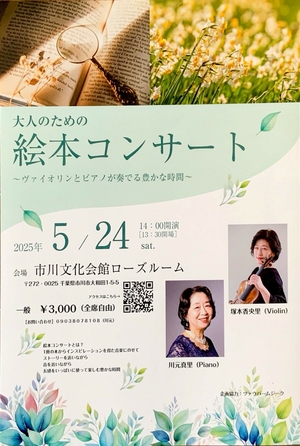

94「絵本コンサート・ご案内」

2025/04/04

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

【大人のための 絵本コンサート】ご案内です

ご案内

2025年5月24日(土)14時開演

市川文化会館ローズルーム

(都営新宿線本八幡駅A3出口・JR総武線本八幡駅南口より徒歩10分)

ずっと温めてきた企画を本格発進させます。

絵本を朗読しながら、インスピレーションを受けた曲を演奏します。

じっくりと言葉の世界に浸りながら、音の息遣いにも耳を傾ける時間。

豊かな時間を皆様にお届けしたいと思っています。

娘たちが小さいころから、寝る前の読み聞かせをしてきました。

『いない いない ばぁ』や『ぐりとぐら』などの有名な絵本から、

『ちいさいおうち』『おしいれのぼうけん』などの長い物語まで娘たちとご案内ん楽しみました。

寝る前のひと時

「さぁ、今日は何を読む?」

と聞くと3冊くらい抱えて持ってくる長女。

次女の時は、長女が張り切って読み聞かせをしている横で爆睡していました。

私が読むときもあれば、夫が読んでいるときもありました。

夫の読んでくれる『おへんじください』(作・山腋恭 絵・小田切昭 偕成社)は秀逸で、

私も娘たちと一緒に楽しんで聴きながら笑っていた大切な思い出です。

私の場合は自分が眠すぎて、どこを読んでいるのかわからなくなることが多かったです。

半分寝ていて、わけのわからないことを口走っていることが良くありました。

同じ行を何度も読んでいるなんていうことは数知れず・・・

その後小学校での読み聞かせボランティアに誘っていただき、

月に一回程度、様々な学年にお邪魔しました。

どんな本がいいかな、と選ぶ時間が楽しかったです。

娘たちが小学校になっても読み聞かせは続けていましたが、

そのうち時間に追われるようになり、それぞれ自分で本を借りてくるようになりました。

今でも二人とも文字を追うことは好きで、私の選ぶ本が届くのを心待ちにしてくれています。

「絵本の世界と音楽の世界を融合できたらいいなぁ」と思ったのは、読み聞かせボランティアをしていた時の先輩ママさんの言葉でした。

「絵本の読み聞かせに音楽があったら素敵よね~」

という言葉になるほど、と思いました。

それからどんな本が良いのか、どんなふうに音楽を入れたらよいのか、頭の隅にいつもありました。

オーケストラの音楽がついた絵本コンサートを聴きに行ったりもしました。

でも、私が思うコンサートとなんだか違う。

子どもたちともっと距離が近い方がいいなぁ。

絵本も朗読してもらうのではなく、自分で読んだ方が見ている人も飽きないかも?

ようやく試演として開催できたのが2024年秋。

これから本の種類を増やしたり

演奏の編成を変えて大切に育てていきたい企画です。

今回は日々の出来事に追われている大人向けに、

ホッとする時間をお届けしたいと企画したものです。

絵本という、忘れかけていた世界に改めて浸ることによって、

硬くなりがちな自分の心をやわらかくして

ホッとしていただくことができればと思います。

企画に賛同してくださったピアニスト・川元真里さんと共に、

大人に向けた贅沢な時間をご一緒できればと思っています。

93「曲目解説・マタイ受難曲から」

2025/04/03

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

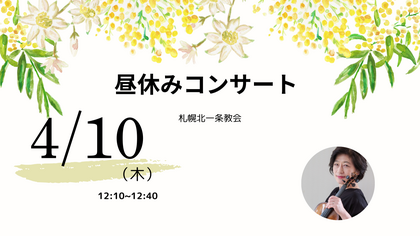

今月は札幌北一条教会での昼休みコンサートに出演します。

今回はヴァイオリン無伴奏曲が中心のプログラムですが、

バッハの『憐れみたまえ、わが主よ』はオルガンと演奏します。

この曲はバッハの有名な【マタイ受難曲】のなかの1曲です。

【受難曲】とは、イエス・キリストが、

自分が十字架にかけられるであろうことを予言するところから、

捕縛、裁判、十字架への磔、死、墓の封印までの物語を、

聖書に基づいて福音史家(この場合はマタイ)の語り、

登場人物の役を歌手が、

群衆役を合唱が受け持ち、

背景やその場の効果音をオーケストラが担当するという壮大な音楽劇です。

イエス・キリストの最後の1週間の出来事を3時間で追体験するというもの。

イエス・キリストが次々と、

弟子たちの裏切りや弟子としてのあるまじき行いを予言し、

うろたえる彼らを深い慈しみの目で見つめている。

その中の一つの出来事がこの「憐れみたまえ、わが主よ」。

逮捕されたイエス・キリストのことを、

一番弟子であるペトロが三度もイエスを知らないと言う。

言った直後に鶏が鳴き

「あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないというだろう」という予言に対して

「そんなことはない」と言い切った自分の行いに気づいて深い後悔と悲しみに打ちひしがれる場面。

原曲ではアルト歌手のアリアとして歌われます。

オーケストラの悲しみに満ちた音色がペテロを包む後悔の念を表現し、

ヴァイオリンソロが歌に寄り添うように、相槌を打ちながら慰めている様子が表現されます。

この曲のヴァイオリンソロパートは、

コンサートマスターのオーディションで審査されることも多く、

私もよく勉強しました。

歌手の息遣いに合わせて演奏することや、

その場面のイメージをより明確に伝える役割は難しいですね。

今回はオルガンがアルト歌手のパートを演奏するので、音作りも楽しみです。

教会でのコンサートは、コンサートホールとは違った魅力満載です。

今回のように聖書に基づいた曲がある場合は、

事前の予備知識がほんのちょっとでもあると、

より楽しく聞けるのではないかと思います。

今年の復活日は4月20日。その前の1週間が受難週です。

【マタイ受難曲】より「憐れみたまえ、わが神よ」日本語歌詞

憐れみたまえ、わが主よ

私の涙のゆえに

心も目も

あなたの前で激しく泣いています

92「海外音楽修行⑤これから」

2025/04/02

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

娘たちは二人ともいま、海外生活1年半を過ぎたところです。

長女は短期ではありますが、

プロオーケストラのインターンとして働いています。

拠点としている場所から列車で3時間のところにあるオーケストラのため、

仕事のプロジェクトごとにウィークリーマンションを借りているので、

お給料のほとんどを使ってしまいますが、

経験と勉強のためと割り切っています。

現地のオーケストラ働けることは貴重です。

まだまだ偏見や差別が漂い

外国人という危うい立場も含めて

現地で働けるというのは覚悟も必要です。

たとえ補給人員だとしても

正当な権利を主張するときも必要です。

そんな経験が次の経歴へとつながっていくことは確実です。

長女は現代音楽が得意なので、そちらの方面も模索中です。

幸いなことに演奏機会が巡ってくることも多く、

任される曲や役職も増えてきている様子です。

これも地道に愚直に、

目の前のコンサートに手を抜くことなく

最高の本番へと導いていく努力を重ねたからだと思います。

長女の考えで、この先どんな決断をしていくのかを楽しみにしています。

次女は未知数のことが多くて、私自身も次女と一緒に学んでいる最中です。

まずは大学課程を卒業することを目標に進んでいることだけが確実なことです。

この先、修士課程に進むのか、

住む場所を変えて別の道に進むのか、

本人自身もまだわかっていません。

大学2年目は思ったよりも時間がタイトで、

自分の練習時間を削ってオーケストラや室内楽のプロジェクトに参加しなければならず、

しかも自分の居住地から離れた場所へ通うという移動のストレスも相当だったようです。

買い出し・料理・洗濯・掃除などの生活維持もしなければならず、

そんな話は夫が相談にのることができたのに、と思うと切ない気持ちにもなります。

でも、状況は違えども長女の時も様々な可能性を秘めて道を進んでいたわけですから、

次女もしっかり考えて自分の道を見つけていくに違いないです。

これからのことを安易に語ることは控えた方が良いでしょうね。

ついつい、先を急いで余計な心配をする親心。

改めないといけないなぁ、と思います。

https://ameblo.jp/fran-violin/

娘二人の悲喜こもごも

生活や成長については、

今後も(気が向けば)

お伝えしていきたいと思います。

91「海外音楽修行④・独語仏語」

2025/04/01

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

長女はドイツ語圏の大学院、次女はフランス語圏の大学に通っています。

二人とも英語が第1外国語、独語・仏語は第2外国語です。

母国語からかなり離れた言語なので、とても苦労しています。

特に長女はかなりの時間を英語に費やしたので、

しっかりと英語脳ができあがってしまっているので、

ドイツ語の言語構成を操るのが難しいようです。

それでも、大学の入学規定として

ドイツ語能力B1のレベルを取らなければならず、

苦労して勉強していました。

ドイツの音楽大学は言語に関しての規定がとても厳しくなって、

B1もしくはB2相当の能力が必要不可欠です。

入学してから外国人のためのドイツ語クラスを受講し、

資格試験のサポートするシステムがあり、

長女はここでも上手にコミュニケーションをとりながら勉強をしていました。

ただ、英語ができれば生活そのものに大きな支障はないので、

長女の場合は英語を主軸にして

ドイツ語でも一般会話ができるくらいのレベルアップを目標にしています。

(契約関係や役所関係は英語で交渉といった感じ。双方が外国語になるのでお互い慎重に話すことになるので、誤解を避けられる)

次女は仏語で大学の講義を受けなければならないので、

仏語の言語能力強化が必須です。

英語よりも仏語に力を入れて暮らしているので、かなり上達したと思います。

こちらも大学入学までに取得しなければならないレベルがありましたが、

日本の学校の授業だけでは追いつかず、

語学学校のプライベートレッスンなどで補っていました。

次女は一度も仏語が難しいといったことはありませんが、

フランス人との会話は難しい・・・と言っています。

もしかしたら相手によってなのかもしれませんが、

会話内に哲学や思想、神話の話が多くて、

日本の古事記や歴史、雅楽などの知識を尋ねられると途端に話が途切れてしまうのが悔しいと言っていました。

なるほど。

海外に住むには日本のことを知っていなければならないのは当たり前です。

当然のように、住んでいる都市の人口は尋ねられますし、

文化や歴史についての見解はよく聞かれる話題です。

1年目は次女のために哲学の本(初心者用)や、

フランス語会話(中級くらい)の本をせっせと送付しました。

音楽教育も日本との違いは歴然としていて、

次女はそれゆえの苦労をしています。

(日本の音楽教育は固定ド音。フランスは移動ド音。

絶対音感の音楽家に相対音感でソルフェージュの授業を受けるのは辛い・・・)

思想の違い、

文化の違いを実感しながら、

まだまだやわらかい自分の音楽を、

異文化の中で模索していく作業は、

思っている以上に難しいと思います。

-

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

-

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

-

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

-

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

-

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って