- ホーム

- ブログ

ブログ

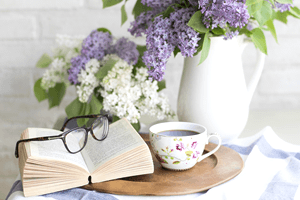

243「リサイタル2025のご案内」

2025/08/31

- 体力は大丈夫か。

- 気力をしっかり保てるか。

- 練習時間の計算はきちんとできているか。

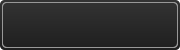

242「応援したくなる人たち」

2025/08/30

241「音楽家として生きること」

2025/08/29

240「手に汗をかきますか?」

2025/08/28

- 手汗がひどくて音程がズレる

- 額から汗が飛び散る

- 汗で衣装の色が変わる・・・など

239「顎あての汗問題」

2025/08/27

238「カウントダウンはじまる」

2025/08/26

237「心の準備からはじめる秋冬シーズン」

2025/08/25

236「意図的なひきこもり」

2025/08/24

235「処暑をむかえて」

2025/08/23

【処暑】しょしょ

暑さが収まる頃。少しずつ秋の気配が感じられる頃。

暦の上では秋が訪れて、

そろそろ暑さもピークを過ぎる頃なのですが、

この数年は8月末も暑さの厳しい日々が続きます。

先日の長期天気予報でも、10月まで気温の高い日が続き、

ポンっと冬に切り替わるとか。

そういえば去年も秋がなかったなぁ・・・と

ぼんやりと思い出していました。

秋を楽しもうと購入した洋服を

まともに着ることのできなかった去年の秋。

この頃は夏が長すぎて、3つの季節しかないような気がします。

私の夏はいつも、秋冬のコンサートシーズンに備えて準備中です。

今日もこれからパソコンに向かって絵本コンサートの台本を作成します。

ただ、その合間に洗濯する気持ちよさ!

汗ばんだ衣服や寝具の洗濯をして、短時間でパリッと乾く爽快感!

じりじりと照りつける太陽の陽射しを感じながら、

汗をかきつつ動くのは嫌いではありません。

今日も朝から一仕事を終えました。

熱中症予防のために短時間で手早く、効率的に。

水分補給をしながら動いていく。

234「早朝の時間で何をする?」

2025/08/22

233「パッククッキングに参加して防災を考える」

2025/08/21

- 冷蔵庫の開け閉めを最低限にする

- 水道水を使わない(備蓄してある水を使用)

- ボンベ式ガスコンロを使う

- ごはん

- しっとり蒸し鶏

- もやしのナムル

- じゃがりこでポテトサラダ

- カスタードクリーム

232「生活の質を考える」

2025/08/20

- 風が通れば何とかやり過ごせた

- 朝夕は涼しい

- 暑くても頑張れる体力

- 涼しい時間帯がほとんどない💦

- やり過ごせるほどの体力がなくなっている💦

- 睡眠の質が悪く疲れが取れない💦

231「研修に行く・知識を得る」

2025/08/19

- LGBTQとは(外見では判断できない)

- 人権・法律(G7の中でLGBTQの権利保護のされていない国は日本だけ)

- 子どもたち(自死や不登校のハイリスク)

- 福祉(病気や障害ではないが、精神疾患や生活困窮のハイリスクあり。支援者や機関の理解促進が大切)

- 課題(学校・家庭・職場・医療・暮らしの中で理解を得ることが難しい)

- 実際のケースを話し合う

- 相談先の案内

230「私の好きな手帳談義」

2025/08/18

- 好きなように書き散らかすことができること。

- 書きながら自分の内面をのぞくことができること。

- 予定の抜けもれが少ないこと。

- 一度書いたことが消せない

- リスケした場合、紙面が見にくくなってしまう

- 過去の手帳の処分

229「送る」

2025/08/17

228「理不尽なことを抱えて生きる」

2025/08/16

227「音楽の方向性」

2025/08/15

226「リハーサルの組み方・私の場合」

2025/08/14

225「お盆休み」

2025/08/13

224「奏楽堂でのコンサートご案内」

2025/08/12

223「CD状態にあるクライアントの基礎知識・受講」

2025/08/11

222「セミナーに参加」

2025/08/10

221「自主練問題」

2025/08/09

220「音楽家として過渡期」

2025/08/08

219「整えることの本当の意味」

2025/08/07

夫が亡くなって、少しずつ家を整えています。

終活?

そこまで考えてはいませんが

20年後を区切りとして今からできることをしています。

これから歳を重ねていくと

5年区切りで考えることが多くなっていくでしょう。

そのうち3年区切り

1年区切り

半年

1か月。

私はそうやって実父の姿を見守りも看取りました。

その判断をすることがとてもつらかった。

何度も覚悟して、何度もシミュレーションをして、

その時を迎える準備をしていたけれど、

その時が近づいてきた数か月の苦しさは忘れることができません。

ただ、実父のきちんとした性格に助けられて、

死後の事務処理はスムースでした。

夫を亡くした後

私はこれからこの家をどうやって維持していくのか

どのように考えていくのかを少しずつ考えています。

他人は

「きっと娘さんたちが一緒に住んでくれる」

「そのうち孫が遊びに来るよ」

様々な意見を言いますが、私自身はそうではありません。

娘たちがどう思っているのか?よりも

夫と築いたこの家への思いと、

これから夫と一緒に考えていくはずだった

一つ一つのことを粛々とこなしていくだけです。

バスルームと洗面所の改装はその手始めでした。

20年以上たった水廻りの工事は早急にするべきことでした。

温かいお風呂場とお掃除しやすい機能。

これから20年後を見据えたら、早くに快適な状況を作り出すべきでした。

次は、玄関廻りの改装。

この5~6年の課題だった玄関廻りは

我が家へやってくるちょっと年上のご近所さんへの配慮もあります。

それはまた、いずれ自分にも必要になってくるのです。

最後に、娘たちへの思いです。

「私はいつでもここにいる」

「いつでも戻ってきていいよ」

と伝えたいから。

私がこの家に居心地よく住んでいれば、

彼女たちも

「いいなぁ、私もちょっと寄って休んでいくか」と

日ごろ抱えている荷物をおろして

休憩する場所になるのではと思っています。

それは、私自身が

両親から受け取っていた「静かな愛情」だから。

218「リサイタル準備は決断から」

2025/08/06

8月になると、12月のリサイタル準備が本格化します。

コンサートの自主企画というのは

自由に考えて楽しいような

制限がないのでどういう風に考えたらいいのかわからずに

苦しいものやら、なにやら複雑。

私の場合はアレコレ考えた末に

自分の首を絞めるようなプログラムになるのはいつものことです。

あれもこれも詰め込みたい。

挑戦してみたい。

聴いてもらいたい。

伝えたい。

練習過程を逆算して考えているのに

うまくいかなくてスランプに陥ったり

予定が狂ったりするのはいつものこと。

それでも12月にむかって進んでいくこの工程は嫌いではないです。

子どもが小さくて練習時間がなかった時も

娘たちの習い事満載で過密スケジュールを縫うようにしていた時も

心の灯が消えかかっていた時も

リサイタルという目標に向かって進む自分を

鼓舞しながら

演奏することに全力投球しました。

今年のリサイタルのテーマは「ベートーヴェンとともに歩む・そしてその先へ」

今までの積み重ねを大事にしつつ、新しいことへ挑戦する。

そんな想いが皆様に届きますように。

217「秋冬の準備」

2025/08/05

216「危険な夏の様相」

2025/08/04

215「27年前の夏」

2025/08/03

214「好きなことってなんだろう」

2025/08/02

213「8月は勉強の毎日に」

2025/08/01

-

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

-

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

-

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

-

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

-

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って